Römischer Ursprung

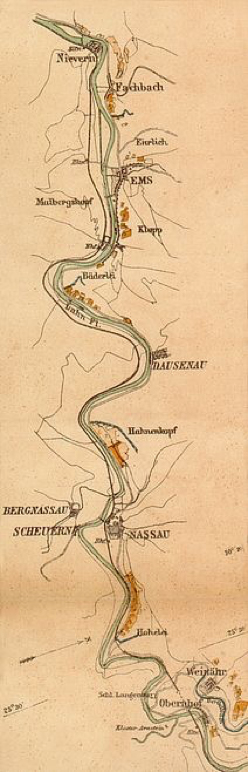

Die Rebkultur kam mit den Römern an Mosel, Rhein und Donau. Ein römischer Kelterstein, der bei Niederlahnstein gefunden wurde, ist ein zuverlässiger Beleg für Weinbau im Lahnmündungsgebiet, wobei die Anbauflächen aber vermutlich im Rheintal lagen. Erste (umstrittene) Hinweise auf Weinbau bei Diez und im südlich angrenzenden Aar-Gebiet finden sich in einer Schenkungsurkunde Karls des Großen an die Abtei Prüm aus dem Jahre 790. Es folgen Schiesheim 879 und Oberneisen 958. An der Lahn selbst ist der Rebbau zum ersten Mal gesichert im 12. Jahrhundert belegt, und zwar bei Nassau (1159).

Nach Ausweis der urkundlichen Ersterwähnungen muss man davon ausgehen, dass er nicht vom Mittelrhein aus, sondern vom Rhein-Main-Gebiet über das Limburger Becken an die Lahn vorgedrungen ist. Im 13. und 14. Jahrhundert erfolgte eine zügige Ausbreitung im unteren und auch im mittleren Lahntal bis in den Marburger Raum.

Grafik: © roadrunner - fotolia.com